le Financial Times a publié, le 4 octobre 2025, ce que le régime burundais redoutait : un portrait cru et méthodique d’un pays enlisé dans la pire crise économique de son histoire récente. Sous la plume d’Andres Schipani, journaliste chevronné et respecté pour sa rigueur, le quotidien britannique dresse un constat sans appel : le Burundi vit « la pire crise économique d’un pays qui n’est pas en guerre ».

L’article, d’une froide précision, confronte les slogans présidentiels aux réalités du terrain.

D’un côté, le chef de l’État Évariste Ndayishimiye, confortablement installé sur son trône doré, vante un « Burundi renaissant », promis à un « miracle économique » d’ici 2040.

De l’autre, la misère ordinaire d’Amissa Aleko, mère de quatre enfants à Buterere, qui se souvient de son dernier repas de poisson : en 2019. Depuis, elle nourrit les siens de feuilles bouillies. Cette scène, simple mais implacable, vaut toutes les statistiques.

Et pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

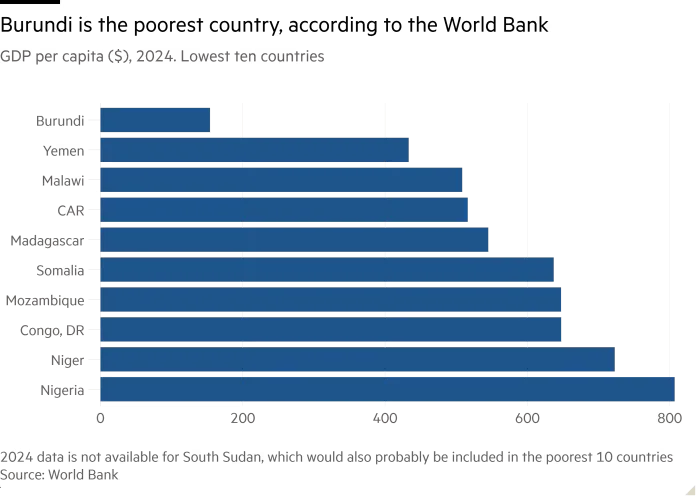

Moins de 200 dollars de PIB par habitant, selon la Banque mondiale ; 63 % des Burundais vivant sous le seuil de pauvreté ; la moitié des enfants malnutris avant cinq ans.

Une misère structurelle que le pouvoir préfère travestir en « résilience nationale ».

Le Financial Times ne polémique pas, il démontre.

Il ne juge pas, il documente. Et c’est précisément cette froideur factuelle qui rend son verdict si redoutable.

Schipani revient aussi sur la décennie d’isolement qui a précipité l’économie dans l’asphyxie : le troisième mandat contesté de Pierre Nkurunziza, la répression de 2015, les sanctions occidentales, la suspension de l’aide budgétaire.

Depuis, la pénurie de devises étrangère paralyse tout.

Le franc burundais, surévalué de moitié, entretient un système parallèle où seuls les initiés profitent des rares dollars disponibles.

Comme le souligne un économiste cité par le FT, « la pauvreté est pour la population, les devises sont pour les puissants ».

Les promesses d’investissements brandies par Ndayishimiye — plus de quatre milliards de dollars annoncés — apparaissent soudain comme des mirages.

Le FT cite des sources d’entreprises étrangères qui dénoncent les intimidations du pouvoir, la corruption systémique, et l’arbitraire administratif.

Même les projets emblématiques, comme le chemin de fer vers la Tanzanie ou l’électrification rurale, peinent à convaincre.

Mais le coup le plus rude pour Bujumbura n’est pas économique, il est symbolique. Car le Financial Times n’est pas un média militant. Il parle aux investisseurs, aux banquiers, aux institutions internationales.

En exposant, chiffres à l’appui, la faillite économique et morale d’un régime qui voulait séduire ces mêmes interlocuteurs, il ruine le vernis de respectabilité que Ndayishimiye s’efforçait de bâtir depuis cinq ans.

Pour la CRN – Ingeri ya Rugamba, cette publication sonne comme une confirmation éclatante de ce que l’opposition n’a cessé de dénoncer : un pouvoir qui ment à son peuple autant qu’à ses partenaires.

« Le Burundi est dirigé par un régime prisonnier de sa propre illusion, incapable de reconnaître la souffrance de son peuple », déclare la Coalition.

Et d’ajouter : « Ce que révèle le Financial Times, c’est la faillite d’un leadership qui préfère les discours à la vérité, et le contrôle à la réforme. »

Ainsi, le miroir tendu par le quotidien britannique ne fait qu’exposer une évidence : le Burundi ne souffre pas d’un manque d’images flatteuses, mais d’un excès de déni.